2021年以来,上犹县针对粮食生产存在的投入成本高、土地利用率低、经济效益不高等问题,通过引入社会资本成立新型农业经营主体,探索智慧育秧新模式,运用数字化手段从源头确立水稻生产标准,为后续全程机械化作业创新赋能,开辟了农业增效、农民增收的新路径。截至目前,该县水稻种植面积达17.83万亩,较2020年增加3000亩。2021年,粮农实现种粮收入7500万元,较2020年增长1000万元。2022年3月,全市水稻机械工厂化育秧演示培训班在上犹举办,推广低碳农业新技术。

一、推行规模化经营,变分散育秧为统一种植。传统分散育秧模式存在高成本、高风险的弊端,尤其是遇到倒春寒等极端天气时,农民往往手足无措。为破解这一难题,上犹县引入社会资本成立归心农业发展有限公司,投资600多万元建设集育秧、浸种、播种、立苗、培苗于一体的智慧化作业和机械化生产中心,设有育秧基地8000平方米、育秧车间1间,实现水稻秧苗全过程数字管理。为形成智慧产业规模,该公司以村集体入股方式经营,租用原有村集体资产,流转土地500亩,对外提供社会化服务,生产所得实行农户、村集体、公司分红制,每年可为村集体及农户带来37万元的经济效益。目前,公司已承接3000多亩高标准农田的集中育秧。

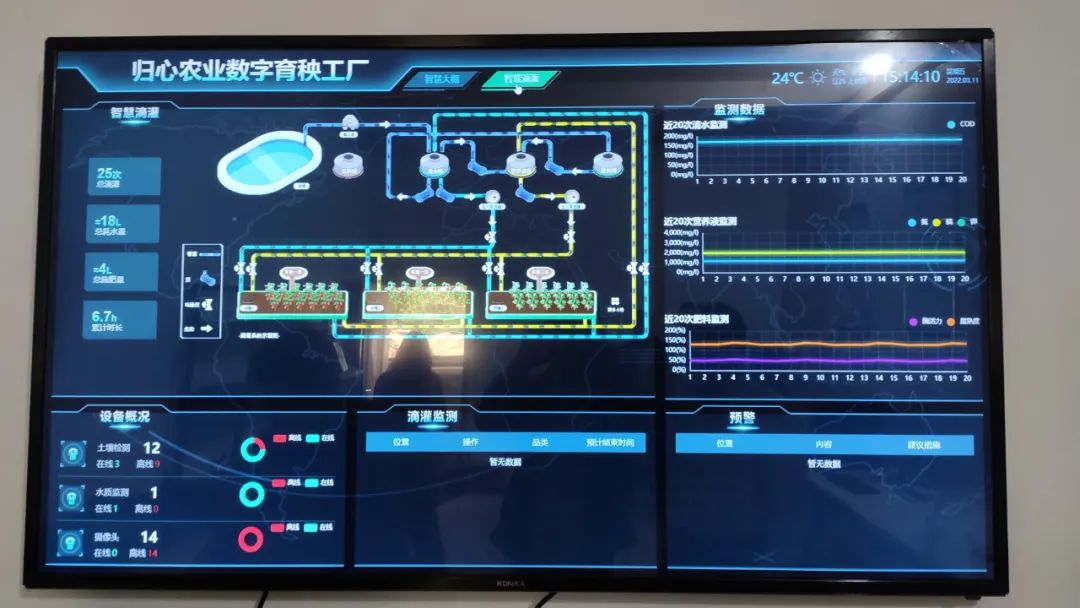

二、实行数字化育秧,变靠天作业为稳产增收。针对农村劳动力流失以及“小块田”“面条田”等耕地细碎化问题,该公司建立“1+2+X”(即:一套数字化管理系统、二条全自动机械化育秧流水线、相关配套设施)模式,实行恒温恒湿管理,专人看护。培育出来的秧苗不仅根足、苗壮,且成活率高,不受天气、气温影响,从播种到下田移栽的周期只需要15天,改变了过去“苗等田”或“田等苗”问题。相较于传统的耕作模式(育秧供秧比为1:10,即一亩秧田可以为10亩大田提供秧苗),集中数字育秧可将供秧比提高到1:100。不仅大幅降低了土地成本,还能让秧苗始终在最适宜的环境中快速生长,整个流水线只需9人,每亩大田秧苗成本由300元降至160元。

三、实现差异化作业,变粗放管理为精耕细作。从以往我市气候条件来看,早稻播种农时一般只有10天左右时间,需要集合劳动力集中插秧。标准化育秧后,高速插秧机以北斗导航系统为基础,依托气象、地理数据分析,先对高温度小气候田块插秧,再对低温度区域耕作,综合成本由每亩180元降至120元,不仅节约2-3倍的人工,还极大提升了整个早稻种植农机使用效率。此外,应用标准化农机插秧,田块基本苗数量固定、行列均匀,利于后期大田管理、精准施肥施药、标准化收割。

四、构建产业化链条,变农耕废弃为绿色循环。为最大限度提升农业效益,解决农业发展与资源利用之间的矛盾,该公司依托生物质资源转换中心,统一收集农业生产产生的秸秆、禽畜粪便等农业废弃物,进行闭环无害化处置,产生的有机肥料可替代部分工业化肥,促进节能减排、绿色循环。既为农户带来经济效益,解决传统秸秆随意焚烧或者废弃成堆等问题,又能进一步改良农业种植土壤,提升村庄人居环境质量。据统计,每亩水稻田年产生1吨湿秸秆,混合禽畜粪便后生产0.8吨有机肥、450方沼气,沼气通过热燃发电机可生产900度电。综合测算后,每吨秸秆能带来1865元收益(目前有机肥市场价1600元/吨、生物质发电每度0.65元)。